Judith Keller, Verena Mock und Azim Basharmal, drei unserer Mitglieder haben Texte verfasst – sehr unterschiedlich in Sprache, Form und Perspektive, aber alle aus tief empfundener eigener Erfahrung heraus. Sie machen sichtbar, wie individuell und zugleich universell Hoffnung sein kann: als leise Kraft, als politischer Aufbruch, als persönliche Erinnerung.

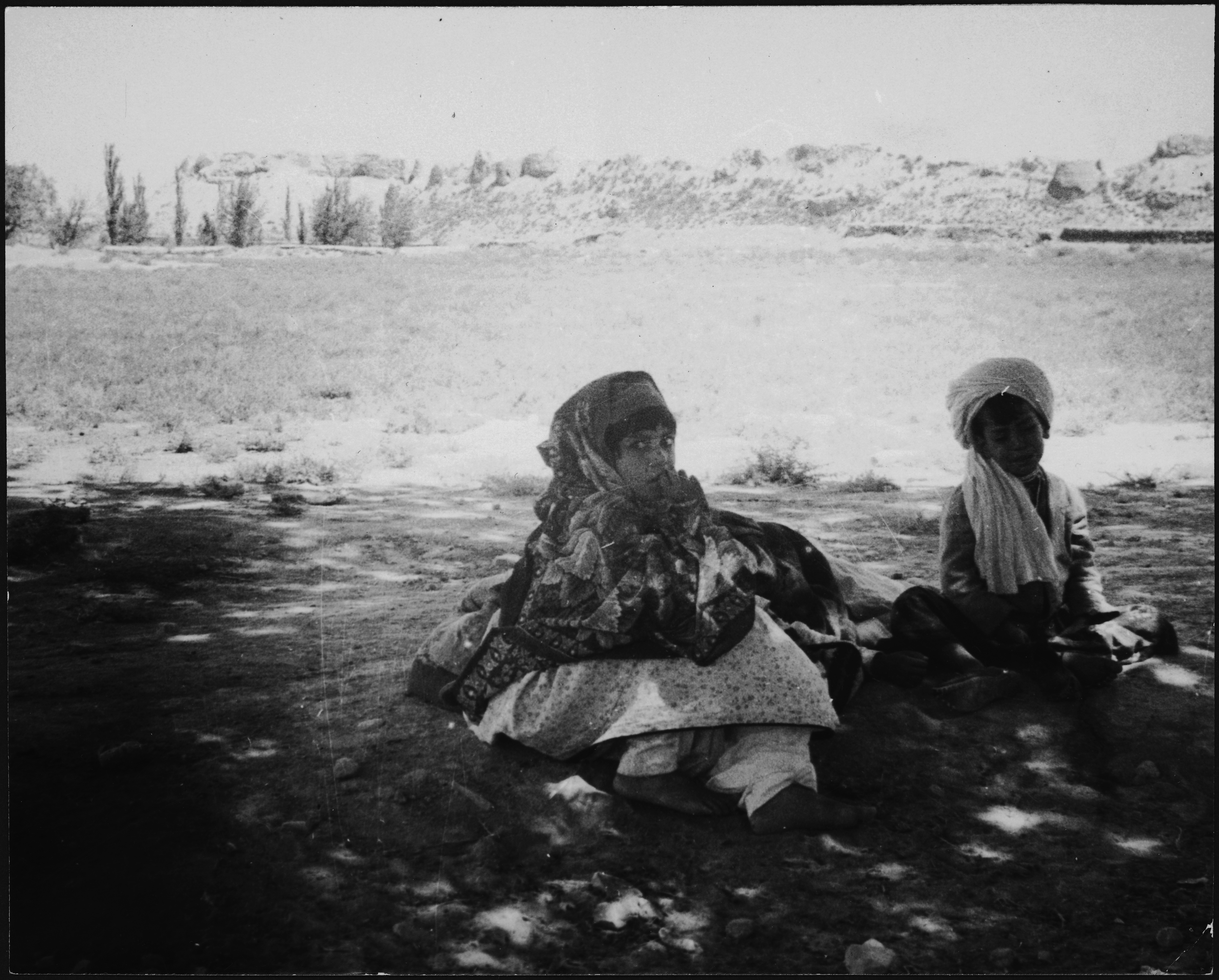

Schweizerische Nationalbibliothek, SLA-Schwarzenbach-A-5-20/013.

Begleitet werden die Beiträge von Fotografien aus dem Werk von Annemarie Schwarzenbach (1908–1942). Die Schriftstellerin war mit ihrer Kamera in Amerika, sie war in Schweden und Estland, ja auch in Afghanistan. Viel Hoffnung begleitete ihre Reisen und Bilder, auch wenn Schwarzenbach selbst wohl nie glücklich wurde.

So lädt diese Ausgabe der Edition IS*V dazu ein, die vielen Facetten von Hoffnung wahrzunehmen – und vielleicht auch die unerfüllte zu entdecken.

Von Judith Keller

Auf das Hegen

Schweizerische Nationalbibliothek, SLA-Schwarzenbach-A-5-20/109.

«Hoffnung», das ist so ein Wort, bei dem mein Gehirn kurz streikt.

Es ist ein derartig abgedroschenes Wort, dass ich fast Widerwillen dagegen verspüre. Ich begegnete ihm oft in Kirchen, wo es meistens in bunten Grossbuchstaben – von Kindern gemalt – an Wänden hing, und auf mich immer trostlos wirkte.

«Von Kindern gemalt», schrieb ich, und muss sofort an meine kleinen Kinder denken, die zu Hause sind, meine sechs Monate alten Zwillinge, wie sie gerade üben, zu kriechen. Ich muss an ihre Ärmchen denken, die aussehen wie eine Kette von Würstchen, an ihre unternehmungslustigen Äuglein, die Grübchen in den Wangen, die lustigen Mäulchen … und ich fühle, wie mich alles an ihnen aufweckt.

Da ist natürlich der Gedanke, dass Hoffnung immer in einem Verhältnis zu einer Zukunft steht, in der alles, was uns jetzt noch Angst macht, sich in Sinn aufgelöst haben wird. Man hofft auf eine Geschichte mit gutem Ende, in der alles, was uns jetzt umtreibt, seinen sicheren Platz in einem guten Drehbuch finden würde. Das gute Ende befindet sich in der Zukunft. Man weiss nicht, wie es dazu kommt, aber man weiss, dass es eintreffen könnte, das gute Ende, und das macht die Hoffnung aus. Sie besteht aus einem Nichtwissen. Und aus einem Sinn für Möglichkeiten.

Kinder wecken Hoffnung, weil man nicht weiss, welche Menschen sie sein werden. Kinder wecken auch die Zukunft. Denn vielleicht schlief sie ja nur, jene Zukunft, von der wir träumten, auf die wir hofften, und das Kind, die Kinder werden sie aufwecken und zu uns hinführen, indem sie der Zukunft von uns erzählen werden.

Schweizerische Nationalbibliothek, SLA-Schwarzenbach-A-5-16/120.

Vor allem die ganz kleinen Kinder scheinen etwas an sich zu haben, das in denen, die sie anschauen, Hoffnung weckt. Alle bleiben stehen vor dem Kinderwagen und blicken hinein. An der Tramhaltestelle,

im Zug, im Laden. Und ich habe nichts dagegen, freue mich darüber. Ich sehe sie die Zwillinge anlächeln, tröstende und beruhigende Worte sprechen, mit den Augen zwinkern, Grimassen schneiden. Diese noch so kleinen Menschlein mit den glänzenden Augen, man möchte sich zu ihnen hinabbeugen und neu werden.

Mir scheint, als wollten die Erwachsenen einen guten Eindruck bei ihnen hinterlassen. Sie hoffen, von den Kindern gut erinnert zu werden. Vielleicht wäre das eine Erklärung dafür, weshalb auch Zeit ihres Lebens abscheulich und bösartig gewesene Menschen im Alter besonders nett zu Kindern sind?

Die Hoffnung, man möge in guter Erinnerung bleiben, wenigstens bei diesem einen Kind, in dessen Äuglein man bei der Bushaltestelle hineinlächelte. Das Kind würde einen, da es noch seine ganze Zukunft vor sich hat, selbst in jene Zukunft hinüberretten, in der man durch die Erzählung des Kindes ein liebevoller, gutmütiger, humorvoller Mensch gewesen sein würde.

Schweizerische Nationalbibliothek, SLA-Schwarzenbach-A-5-17/333.

So die Hoffnung der Erwachsenen an die Kinder. Die Kinder ihrerseits haben mit der Hoffnung gemeinsam, dass man sie hegen muss.

Die Hoffnung hegen, das heisst, sie pflegen, sie umsorgen, ihr Sorge halten, sie waschen, ihr Milch geben und, wenn sie krank ist, ihr Tee anbieten und einen Schal, ein warmes Bett, Ruhe verordnen und langen Schlaf.

Von Azim Basharmal

Die Dialektik von Entbehrung und Hoffnung

Schweizerische Nationalbibliothek, SLA-Schwarzenbach-A-5-06/151.

Gewidmet Ernst Bloch, der sein ganzes Leben damit verbrachte, den Armen und Unterdrückten Hoffnung zu geben.

1

Laut Statistiken der Vereinten Nationen stirbt alle fünf Sekunden ein Kind an Hunger. 700 Millionen Menschen leiden unter chronischem Hunger. Jährlich sterben 36 Millionen Menschen an Hunger, und

275 Millionen Kinder haben keinen Zugang zu Schule und Bildung.

Die Erdatmosphäre wird immer wärmer. Die Polkappen schmelzen. Das Mittelmeer ist voller Leichen wehrloser Migranten. Unzählige Frauen in patriarchalischen Gesellschaften in Afrika, Asien und Lateinamerika erleben die Hölle auf Erden. Länder wie der Iran und Afghanistan sind zu riesigen Gefängnissen für Frauen geworden. Die türkischen Gefängnisse sind überfüllt mit Menschenrechtsaktivisten. Der islamistische Terrorismus sorgt weiterhin täglich für Gewalt und Blutvergiessen auf der ganzen Welt. Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte war die Kluft zwischen der verarmten Mehrheit und der privilegierten Minderheit so gross wie heute. Der Staatskommunismus in China versprach einst Bauern und Arbeitern eine gerechte Welt; letztendlich brachte er Wirt-

schaftswachstum und eine weitere Ausbeutung der Arbeiter. Heute trifft die Definition eines freien und eigenwilligen Menschen nicht mehr auf die Arbeiter Europas zu. Sie haben weder Freiheit noch Handlungsfähigkeit und werden zu Rädchen in einer Wirtschaftsmaschine, wie Charlie Chaplin in «Modern Times» vor den Folgen dieser Situation warnte. Heutzutage ist Freizeit für Arbeiter und sogar für die Mittelschicht zu einem fernen Traum geworden.

2

Das oben Gesagte zeigt, dass das Leben von Millionen von Menschen derzeit düster und trostlos ist, während auch die Zukunft nebulös und düster erscheint. Die Frage ist also, ob die Menschheit noch auf eine bessere Zukunft hoffen kann. Die Antwort lautet ja, denn Hoffnung ist kein individuelles Phänomen; sie ist nicht das, was Politiker auf Wahlpodien versprechen. Dichter bieten sie als literarisches Gut an. Es sind nicht die falschen Wünsche und Konsumillusionen, die den Massen täglich durch Medienwerbung für ein besseres Leben eingeimpft werden. Es sind nicht die heroischen Fantasien, die das kommerzielle Kino verkauft. Es ist nicht das Opium, das Religionen verschreiben, um Menschen in Armut zu helfen, ihr Leiden im Austausch für ein imaginäres Paradies zu ertragen. Es sind auch nicht die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten, Gehaltserhöhungen oder Renten, die das freie Marktsystem den Arbeitnehmern als Trost vor Augen hält. Hoffnung selbst ist ein Produkt von Krisen und Entbehrungen. Sie entsteht im Herzen von Armut und Katastrophen und offenbart sich in den Widersprüchen sozialer Strukturen. Hoffnung und Verzweiflung, Entbehrung und Privilegien, Herrschaft und Befreiung stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander: Sie erzeugen und reproduzieren sich gegenseitig. Wie Antonio Gramsci sagte: «Wo Hegemonie ist, gibt es auch Gegenhegemonie.» Genau genommen gibt es überall dort, wo Entbehrung existiert, auch Hoffnung. Sie entstehen gemeinsam.

3

Hoffnung ist die Erkenntnis von Ungleichheit und Entbehrung innerhalb von Strukturen, Systemen und Gesellschaften, die zu Selbstbewusstsein führt. Sie entsteht durch die Ablehnung der ungerechten Gegenwart und die Vorstellung einer idealen und anderen Zukunft, bleibt jedoch nicht abstrakt oder individuell, sondern führt zum Handeln, zu kollektiver Planung und Organisation. Diese Hoffnung nimmt Gestalt an in der Kunst des Widerstands, in Protestmusik, kritischer Bildung, zivilem Ungehorsam und unabhängigen Medien. Sie lebt in Bewegungen von Frauen, Studierenden, Arbeiterinnen, Umweltaktivistinnen und unterdrückten Minderheiten, die sie verkörpern und weiterführen.

Von Verena Mock

Darf ich Sie berühren?

Schweizerische Nationalbibliothek, SLA-Schwarzenbach-A-5-16/008.

Es war alles anders. Schon am Morgen. Wahrscheinlich lag es am Wetter. Der stürmische Wind, der wochenlang unordentliche Wolkengeschwader über die Stadt geschleppt hatte, war weg. Beim Gehen hörte Mareike ihre eigenen Schritte wieder. Die Sonne blendete, als sie die Klasse begrüsste.

Alle da, niemand krank. Alle brachten ihre Projektarbeiten mit. Keine Geschichten von kaputten Druckern. Sie ging von Pult zu Pult, sammelte die Mäppchen ein.

Auch Nebojscha streckte ihr etwas entgegen. Sieh an, dachte sie, vor einer Woche hatte er ausser dem Titelblatt noch keine Zeile geschrieben und sie war fast sicher gewesen, dass er es nicht schaffen würde.

«Sie, mir fehlt aber eine Seite! Hab ich zu spät bemerkt.»

Typisch.

«Das Blatt können Sie noch ausdrucken. Am Kopierer bei

der Bibliothek.»

«Mach ich bestimmt!» Er zog seine ausgeleierte schwarze Stoffmaske fest.

Mareike klopfte den Stapel gerade. Er dünkte sie leicht. Ein paar Blätter nur, zwischen Plastikdeckel geklemmt. Eigenartig. Sonst fiel ihr immer gleich ein, dass sie das alles bis Weihnachten korrigieren musste.

In der Kantine setzte sich Okko zu ihr. Mareike löste den Blick von den Wolkenbäuschchen, die über der Stadt schwebten. «Und wie war dein Vormittag?»

Er verzog das Gesicht. «Schwierige Klassen! Lastwagenfahrer. Aber heute haben sie brav trainiert. Badminton.»

Mareike stellte sich die kräftigen jungen Männer vor. Okko war klein und drahtig.

«Und dann ist einer nach dem Unterricht dageblieben. Er wollte mit mir reden. Hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Wahrscheinlich, weil ich ihn gefragt habe. Der kannte das nicht. Dass man fragt, bevor man jemanden berührt.»

«Sorry, was hast du gefragt?»

«‹Darf ich Sie hier berühren? Am Arm?› Weisst du, wenn ich ihnen zeigen will, wie sie den Badminton-Schläger richtig halten.

Die Armstellung korrigieren. Ich frage sie immer. Nicht erst seit der Pandemie.» Okko lächelte.

Erzählt er mir jetzt eine Geschichte, dachte Mareike. Aber er trank nur seinen Eistee aus und fragte nach ihrem Unterricht. Dankbar berichtete sie.

Okko wollte mir gar keine Schülergeschichten erzählen, dachte sie später. Nur, dass er heute mit sich zufrieden war.

Mareike sass am Pult und entwarf eine Prüfung. Der Himmel war klar geblieben, man sah bis zum Kanal. Ein weisses Boot glitt vorüber.

Da klopfte es. Nebojscha stand da in seinem leuchtendroten Pullover.

«Bis wann sind Sie heute da?»

«Bis fünf sicher. Warum?»

«Gut! Sie bekommen das Blatt. In so einem – Dings –»

Er schaute sie eindringlich an.

«– Mäppchen. Zeigetasche.»

«Ah! Danke! Noch einen schönen Nachmittag!»

Gleich macht er einen Knicks, dachte sie. Was ist heute nur los?

Kurz nach fünf brachte Nebojscha das Blatt. In einer nagelneuen Zeigetasche. Gerade noch rechtzeitig. Eine Viertelstunde später hätte sie ihn noch freundlich empfangen, aber mehr Ärger als Freude gespürt.

Wo hat er das Mäppchen her, dachte sie später, als sie

über die Kanalbrücke ging. Hat er die jüngere Sekretärin überredet? Wahrscheinlich. Der Charmeur.

Impressum – #2, Hoffnung

Edition IS*V

Oktober 2025, ISSV

Redaktion

Dolores Linggi, Thomas Zaugg

Gestaltung (Print)

Gäggeligääl – Agentur für Kreation

Rafael Casaulta

Digitale Umsetzung (Online)

Siehe Impressum Website